着物のお手入れ

着物はとても繊細なものですが、丁寧に扱うことで末永くご愛用いただけます。

「汚さないための工夫」、「汚れたときの対処」、「保管」などに気を配っていただくことで

次の世代まで大切にお召しになれます。

汚さないための工夫

着るとき脱ぐとき

- 着るとき脱ぐときには必ず手を洗う。

- お化粧は着る前に

- 指輪や時計をつけるなら着付けてから、取るのは脱ぐ前に。

着用時の動作

- 手を伸ばすときは、あいた手で袂をかばう

- 階段の上り下りの時には、前裾をかばう。

- 壁などにもたれない・公共の交通機関で座るときには、シート、背もたれが汚れていないか確認

持ち物

- ハンカチを余分に用意して、食卓ではナプキン代わりに。座るときは敷物に。

パールトーン加工について

大切なお着物を汚れから守るためにパールトーンという撥水加工をお勧めしております。

加工を施しても生地の風合いを変えることなく、お着物を保護することができます。

(パールトーンの動画をご参照ください)

パールトーン加工したお品は、加工の効力を消滅させないお手入れが必要です。お持ちいただきますと紙小よりパールトーン社へお手入れを手配します。

また、パールトーン加工していないお品は、紙小が提携している信頼できるシミ抜き業者にお手入れ依頼ができます。弊店にお持ちいただくか、ご連絡くださいませ。

紙小では、着物のお手入れや保管についてのご相談も承っております。

不安を感じられましたら、どうぞお早めにご相談くださいませ。

汚れたときの対処

パールトーン加工したお品は、撥水加工により汚れの浸透を防ぎます。

軽い汚れで済むことが多いですが、汚してしまった場合は、早めのお手入れが重要です。

何による汚れかをお伝えいただくことで、生地への負担を少なくお手入れができます。

紙小にお持ちいただくとパールトーン社でのお手入れを手配します。

また、パールトーン加工していないお品も、紙小が提携している信頼できるシミ抜き業者にお手入れの手配をいたします。

いずれの場合も、汚れは早い時期の対応が大切です。紙小にお持ちいただくか、ご連絡くださいませ。

保管(着物のたたみ方)

大切な着物を保管する際は、着物の種類に合わせた決まったたたみ方があります。

ここでは訪問着・付下・小紋などで用いられる基本的なたたみ方をご紹介いたします。

刺繍や箔のある着物の場合、和紙などをあてて保護しておくと美しく保管していただけます。

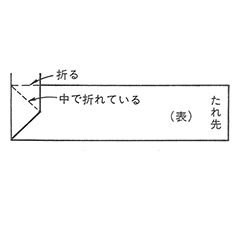

名古屋帯のたたみ方

-

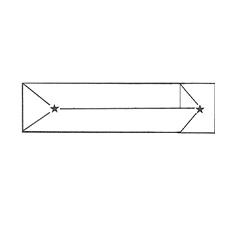

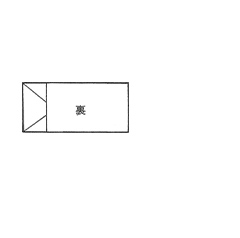

たれ先が右になるように表をむけておき、手の部分を上へ折り上げたら、上の点線の部分から下に折り返します

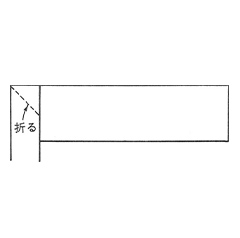

-

点線のように折って手の部分をたれ先のほうにのばします

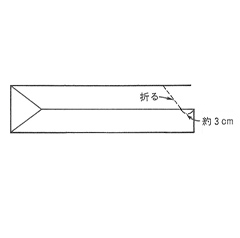

-

たれ先を約3cm残して、斜めに折り返します

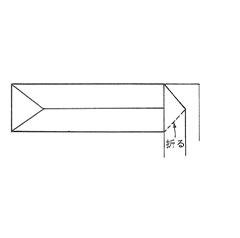

-

また斜めに折り上げます

-

余った手は中に折り返して左の三角の下に入れます

-

(05)の★印と★印を突き合わせるように2つに折って、できあがりです

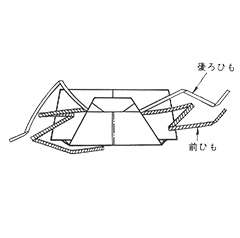

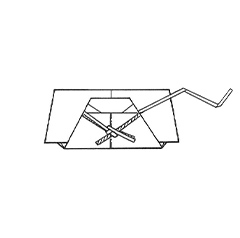

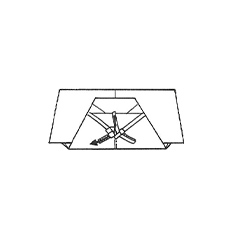

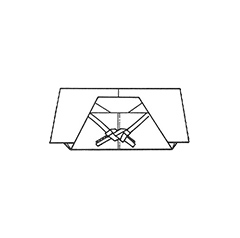

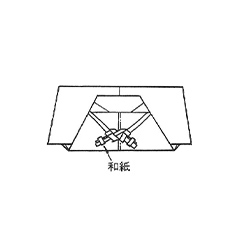

袴のたたみ方

-

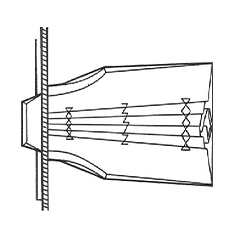

ひものほうを左にしておき、ひだを整えます

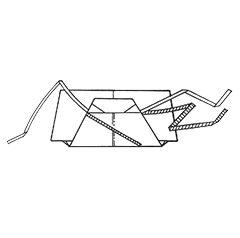

-

3つに折ります

-

図のように向きをかえます

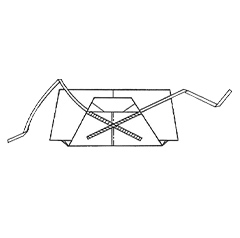

-

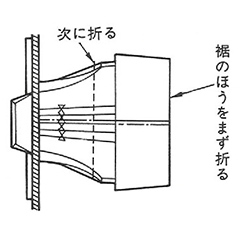

左の前ひもを1/4の長さに折り、右ひざのほうへたおします

-

右の前ひもも1/4の長さに折り、左ひざのほうへたおします

-

左の後ろひもを前ひもの交差したところに巻きながら下から上へ出し、中心に出たひもを、矢印のようにくぐらせます

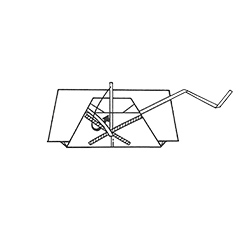

-

再び上に出たひもを、右ひざのひもの上にのせます

-

右の後ろひもも同様にし、最後に矢印のようにくぐらせます

-

できあがりです

-

しばらく使用しないときは、ひもを和紙で巻いておきます